Quel che c’era una volta e ancora c’è è il tarallo ‘nzogna e pepe.

Quel che c’era una volta e non c’è più è il tarallaro ambulante. Figura, come molte altre, di una Napoli che fu, da cartolina ma anche no, più reale del reale.

Ma cominciamo dal tarallo, sostitutivo economico di un pasto o spezzafame saporito, che nacque povero come forma di recupero di avanzi di impasto per pane e fu arricchito con grasso e pepe. Il grasso era la ’nzogna: per chi lo ignori, strutto, sugna. In seguito il tarallo incorporò le mandorle, uscendo così dalla miseria per diventare leccornia, ma comunque per tutti.

Ritorto, dorato, friabile e croccante, per decenni è stato il protagonista di serate tra amici per i giovani che si riunivano a Mergellina, soprattutto a Piazza Sannazaro, dove ‘o Marchese accoglieva ai suoi tavoli sciami di ragazzi che trascorrevano il sabato sera tra birra e taralli, taralli e birra, al massimo integrando con una caponata. Perché il tarallo vuole la birra, in un sodalizio intimo che ancora si perpetua, quando si passeggia sul lungomare dalle parti di Mergellina.

Ma un tempo, prima di birra & taralli, c’era il tarallaro, quello che girava con la sua cesta piena di fragranti anelli di pasta mandorlata urlando i suoi slogan pittoreschi e chiamando la gente a raccolta, e che ancora oggi si può incontrare ma solo su qualche spiaggia, d’estate, come il venditore di cocco.

Un tempo. In quel tempo in cui l’ambulante era una certezza che si aggirava con regolarità per vie, piazze e vicoli con il suo richiamo: una figura di riferimento al punto tale che c’è chi, da ambulante, è diventato leggenda, il simbolo di una città che non c’è più.

Il tarallaro più famoso e più amato si chiamava Fortunato. Fortunato Bisaccia. Figlio di un amore dispari tra l’elegante vedova di un ufficiale di Marina e un cocchiere, cresciuto dalla sola madre tra innumerevoli difficoltà, visse parte della sua fanciullezza lungo quelle Gradelle di Santa Barbara, oggi Pendino Santa Barbara, scure scale che conducono da Sedile di Porto a Via Banchi Nuovi, che Matilde Serao ne Il ventre di Napoli descrisse così: “strette, nere, soffocate, soffocanti gradelle di Santa Barbara, col loro angiporto che avrà duecento anni e che venti anni di risanamento edilizio, a due passi di lì non hanno distrutto, le famose gradelle di santa Barbara, celebri per il loro tarallaro, il biscottaio popolare, ma celebri anche per il vizio diurno e notturno, che vi ha i suoi antri più bassi e più tristi”.

Già alla fine dell’800, dunque, quella scalinatella era famosa per il tarallaro, e per i forni in cui si biscottavano taralli restava famosa anche al tempo in cui vi visse Fortunato Bisaccia, a partire dal primo dopoguerra. Perciò il ragazzo, che non poté ricevere un’istruzione, portava a casa qualche quattrino consegnando taralli caldi, soprattutto per conto del fornaio Vincenzo Somma, uno dei più conosciuti e apprezzati.

Lo fece per tutta la vita, con la breve e terribile parentesi della Seconda Guerra Mondiale. Pur svolgendo altri lavori precari (dal lustrascarpe allo scaricatore di mobili), cercò un impiego stabile per decenni, fu iscritto al collocamento finché ebbe le forze per lavorare, ma non ottenne mai un vero posto, e a un certo punto della sua esistenza rinunciò alla speranza e fu tarallaro per sempre. Come lo furono altri, ma con la differenza che Fortunato divenne mito. Amato, rispettato, fece di sé più che un venditore: un personaggio da commedia, che animava le vie in cui regolarmente passava con canzoni, battute, scenette da teatro, e il grido che ne annunciava l’arrivo e richiamava le folle: “Fortunato tene ‘a rrobba bella, ‘nzogna ’nzo!”.

Sono in tanti ad averlo incontrato, tra gli anni ’50 e i ’90, con la sua divisa bianca e la carrozzina da bambini riadattata che utilizzava per il trasporto dei taralli, e ad aver scambiato con lui qualche parola, ad aver ascoltato i botta e risposta con le figure note dei quartieri che visitava o con i compratori, carichi di doppi sensi e motteggi. Ad averlo sentito cantare. E persino ad averlo visto ballare. Perché Fortunato aveva vissuto la campagna di Russia, con conseguente prigionia e fuga, e dai russi aveva imparato a danzare quel ballo sfiancante tipico dei cosacchi conosciuto come Kazačok, che si esegue piegati sulle ginocchia, e di tanto in tanto si esibiva in strada. La sua vicenda di guerra la raccontò ad Eduardo De Filippo, che pare ne abbia fatto tesoro per scrivere “Napoli milionaria”, e che poi lo reclutò come figurante per la trasposizione cinematografica di quella commedia: in una scena appare lui, Fortunato, che danza il Kazačok attorniato da un capannello di persone.

Sono in tanti ad averlo incontrato, tra gli anni ’50 e i ’90, con la sua divisa bianca e la carrozzina da bambini riadattata che utilizzava per il trasporto dei taralli, e ad aver scambiato con lui qualche parola, ad aver ascoltato i botta e risposta con le figure note dei quartieri che visitava o con i compratori, carichi di doppi sensi e motteggi. Ad averlo sentito cantare. E persino ad averlo visto ballare. Perché Fortunato aveva vissuto la campagna di Russia, con conseguente prigionia e fuga, e dai russi aveva imparato a danzare quel ballo sfiancante tipico dei cosacchi conosciuto come Kazačok, che si esegue piegati sulle ginocchia, e di tanto in tanto si esibiva in strada. La sua vicenda di guerra la raccontò ad Eduardo De Filippo, che pare ne abbia fatto tesoro per scrivere “Napoli milionaria”, e che poi lo reclutò come figurante per la trasposizione cinematografica di quella commedia: in una scena appare lui, Fortunato, che danza il Kazačok attorniato da un capannello di persone.

E anche Vittorio De Sica lo volle: così apparve come comparsa ne “Il giudizio universale” nel ruolo di se stesso. Tanto lontano lo avevano portato i taralli, ma non lontano da una vita modesta trascorsa a camminare spingendo la sua carrozzina dal forno alle vie della città, sempre attento a che i suoi taralli fossero perfetti, dorati e non bruciati, con le mandorle buone, la quantità giusta di pepe e di sugna e, soprattutto, caldi: perciò li teneva ben avvolti in un sacco, con coperte e cellophane, per preservarne fragranza e freschezza dal mattino al tramonto. Ne vendeva fino a 1500 al giorno e continuò a venderli fino all’età di settantatré anni.

Poi depose la carrozzina e le sue armi migliori: l’ironia, gli slogan, la simpatia, e si spense, nel ’95.

Non prima, però, che Pino Daniele lo mettesse dentro una canzone: “Furtunato”, contenuta nell’album “Terra mia”:

Furtunato tene ‘a rrobba bella

E pe’ chesto adda allucca’

È ‘na vita ca pazzeja

P’è vie ‘e chesta città

Saluta ‘e ffemmene ‘a ‘ncoppa ‘e barcune

Viecchie giuvene e guagliune

Ce sta chi dice ca è l’anema ‘e chesta città.

Furtunato tene ‘a rrobba bella ‘nzogna ‘nzogna.

Nun è cchiù comme ‘na vòta

Ma ogne tanto se fa senti’

Cu chella voce ca trase dinto ‘o còre

E te fa muri’

Cagnano ‘e ffemmene

Cagnano ‘e barcune

E isso saluta senza penza’

Napule è comme ‘na vota

Ma nuje dicimmo ca adda cagna’.

Furtunato tene ‘a rrobba bella ‘nzogna ‘nzogna.

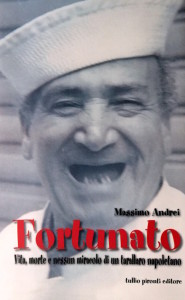

In un’intervista radiofonica il musicista partenopeo scomparso di recente lo definì “la coscienza napoletana”, e in qualche modo lo si può comprendere: aveva vissuto per strada, Fortunato, e conosceva luoghi e facce come pochi altri. Aveva nutrito intere generazioni e rallegrato turisti, emigranti di ritorno, bambini. La sua laboriosa esistenza è raccontata in un piccolo libro di Massimo Andrei: “Fortunato. Vita, morte e nessun miracolo di un tarallaro napoletano”, edito da Tullio Pironti.

E se in memoria di Fortunato avete voglia di assaggiare una delizia delle strade partenopee, non avete che da seguire la ricetta che uso con successo da molti anni, opera di Rossana, del forum gennarino.org. La ricetta è qui. La utilizzo esattamente com’è, salvo che per la dose di lievito, che ho dimezzato.